Ce matin, toute l'équipée a décidé de passer chez le concessionnaire Harley d'Albuquerque. Il est possible que ma nouvelle tenue HD ait eu quelques effets... Nous quittons toutefois Santa Fé par la route Turquoise, à flanc de collines où se cachent nombre de pueblos et notamment le Santo Domingo Peblo, puis plus loin, le San Félipe pueblo et surtout des villages de mineurs qui subsistent encore, entretenus par nombre d'artistes du coin. La route est magnifique. Les photos ne donnent absolument pas idée de la beauté des paysages. Le bitume serpente entre les collines, un ravissement pour les pilotes.

A Corrales, on peut y trouver la maison de Steve Baer, qui fut l’une des premières à avoir été construite avec la recherche d’une indépendance énergétique. C’était dans les années 70... Que de temps perdu ! Mais la plus belle surprise est à Madrid... A vous de voir.

Un vrai et typique village de l'Ouest.

Et pour rappeler ses origines, il a conservé les symboles de son activité passée

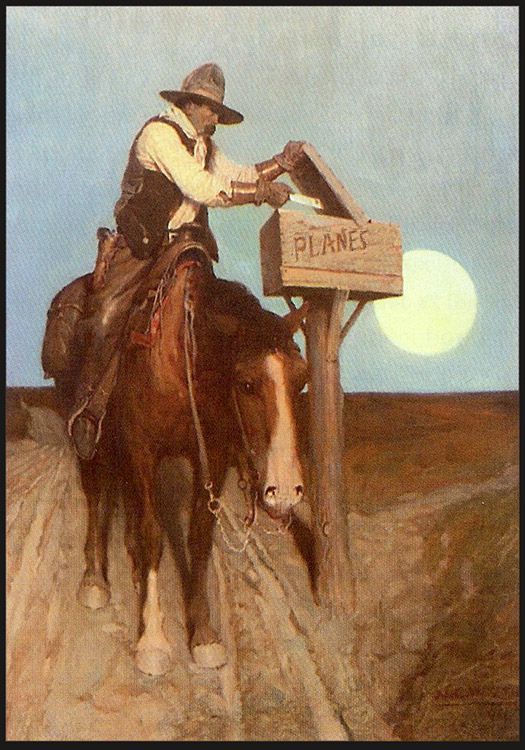

En fait ce qui a changé entre ça

En fait ce qui a changé entre ça

et ça

et ça

c'est la nature du Bronco... Celui du facteur d'aujourd'ui est un 4X4.

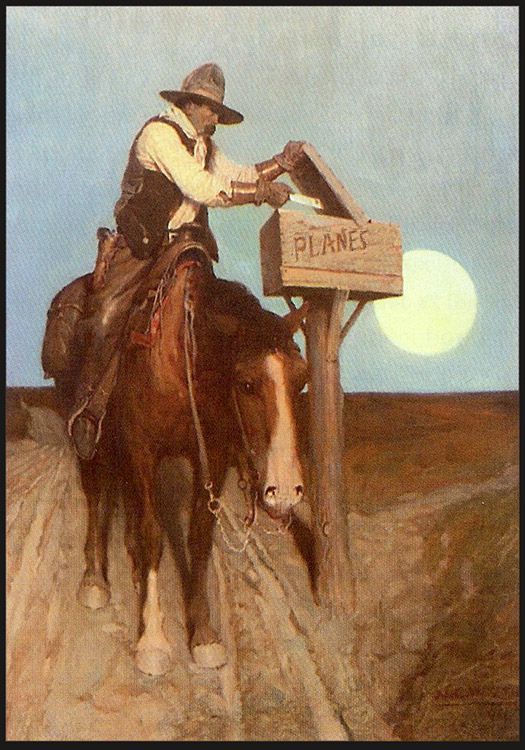

Avez-vous noté la boite du siècle passé... Regardez-bien

Nous reprenons la route turquoise qui rejoint l'interstate 25 dans les faubourgs d’Albuquerque. Un petit mot sur cette vieille ville espagnole. Albuquerque fut fondée en 1706 par Don Francisco Cuerco Valdes. C’était alors un poste colonial espagnol qui contrôlait un territoire occupé par les pueblos, un peuple descendant des Anasazis, qui y ont laissé de nombreux pétroglyphes.

Petit à petit, une communauté rurale s’est formée autour d’un poste militaire stratégique le long du Camino Real. Albuquerque a conservé le plan traditionnel des villages espagnols, à savoir la plaza centrale que domine l’inévitable église et que ceinturent les bâtiments administratifs et les maisons de notables. Cette plaza centrale a été préservée et est aujourd'hui le centre commercial, historique et culturel de la ville. Du côté indien, il ne reste rien. Il existe une photo de 1912 qui prouve que la ville possédait encore alors une enclave indienne. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Petit à petit, une communauté rurale s’est formée autour d’un poste militaire stratégique le long du Camino Real. Albuquerque a conservé le plan traditionnel des villages espagnols, à savoir la plaza centrale que domine l’inévitable église et que ceinturent les bâtiments administratifs et les maisons de notables. Cette plaza centrale a été préservée et est aujourd'hui le centre commercial, historique et culturel de la ville. Du côté indien, il ne reste rien. Il existe une photo de 1912 qui prouve que la ville possédait encore alors une enclave indienne. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

C’est ici que fut réalisé le premier logiciel de Bill Gates. A l’époque, nous sommes au printemps 1975, sa société était fondée dans un motel sur les berges du Rio Grande. Cela ne m’émeut pas. Par contre, je sais que Jean-Marie Gustave Le Clezio vit une partie de l’année par ici. Cela a beaucoup plus d’importance pour moi. Sur ce que j’ai vu hier, Albuquerque est plus vrai que Santa Fe. En tout cas, on n’a pas l’impression d’y être des pigeons prêts à passer à la casserole du capitalisme sauvage.

C’est ici que fut réalisé le premier logiciel de Bill Gates. A l’époque, nous sommes au printemps 1975, sa société était fondée dans un motel sur les berges du Rio Grande. Cela ne m’émeut pas. Par contre, je sais que Jean-Marie Gustave Le Clezio vit une partie de l’année par ici. Cela a beaucoup plus d’importance pour moi. Sur ce que j’ai vu hier, Albuquerque est plus vrai que Santa Fe. En tout cas, on n’a pas l’impression d’y être des pigeons prêts à passer à la casserole du capitalisme sauvage.

Après s'être lâché chez Harley Davidson, arrêt Route 66 Dinner, installée dans une ancienne station Philips 66 des années 1940, tout en fluo et teintes pastels où domine le rose. Les jeunes filles graciles aux jupes bouffantes ne font plus partie du décor. Elles sont aujour'hui boudinées dans des lewis. Bruno veut faire des photos mais Régine a laissé l'appareil dans le coffre de la Harley. Bruno se lève... mais a-t-il les clés ? Régine fouille dans son sac et trouve l'appareil photo. Aujourd'hui, elle peut en faire quelques unes comme ça, elle n'a toujours pas payé l'essence d'un autre...

Madjid a bien fait une bourde aussi, mais bon chut...

En quittant Albuquerque, nous n'avons pas le temps de bifurquer vers Paraje. pour aller au Pueblo Acoma qui conteste à Oraibi le titre de plus vieille ville continuellement habitée des Etats-Unis. Un rocher spectaculaire domine la plaine. C’est un lieu sacré pour les indiens.

Pajarito ; Quelques pans de la 66 longe la 85 qui descend au sud vers Tucson. Jack Kerouac raconte dans « sur la route » qu’il y a dormi, dans la vieille Hudson de Dean avec Marylou et le gamin qu’ils avaient ramassé à El Paso. Quand il se réveilla au petit matin, la vitre embuée l’empêchait de voir quoi que ce soit, tous étaient endormis. Il sortit et raconte « on était dans les montagnes ; il y avait une merveille de soleil levant, des fraîcheurs mauves, des pentes rougeoyantes, l’émeraude des pâturages dans les vallées, la rosée et les changeants nuages d’or ; le sol était labouré par les rats du désert, hérissé de cactus et de bouteloues ».

Nous arrivons à Los lunas. Moi qui déteste les Mc Do et consorts, je m’arrêterai bien au Burger King du coin pour voir s’ils proposent toujours leurs hamburgers spécial défonce. Il y a quelques temps, deux flics s’y sont arrêtés pour y déjeuner. C’est après avoir avalé la majeure partie de cette saloperie qu’ils se sont rendus compte que l’herbe saupoudrée sur la viande était tout simplement de la marijuana. Je pense qu’il n’y a effectivement pas d’autre façon de faire apprécier les « whopper » et les cuistots auraient dû être félicités pour ce geste admirable d’humanité. les flics en ont décidé autrement, ce qui ne m’étonne pas outre mesure… Ils ont porté plainte et les pauvres cuistots ont été inculpés d’outrages et de violences aggravées sur un officier, des chefs d'accusation criminels. Rien de moins !

Attendez, c’est pas fini… c’est qu’on mange effectivement dans ce patelin !

Et mon assiette... Oui, je vous le fais pas dire !

En sortant, j'en crois pas mes yeux !

une plaque de plus pour ma longue collection

une plaque de plus pour ma longue collection

Près des motos, un couple de bikers danse. Peut-être que finalement 'il y avait également de l'herbe dans nos plats...

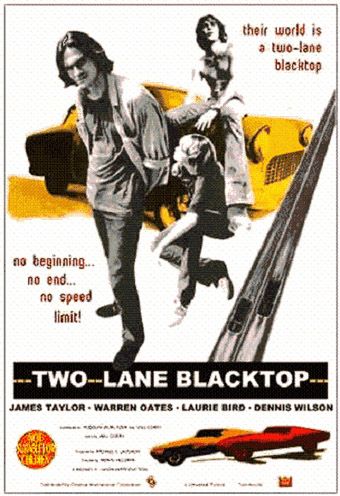

En repartant, je me doute que l’on va quitter « The mother road » selon l’expression de Faulkner pour s’engager sur la 6, route beaucoup moins mythique que la 66, mais tout aussi historique. Elle est appelée “the Grand Army of the Republic Highway”. Allez donc savoir pourquoi. J’ai posé la question, personne n’a pu me répondre. Un type a même haussé les épaules, puis se retournant m’a déclaré : « They like to say also, Route 6 runs uncertainly from nowhere to nowhere »… Je me rappelle que Sal Paradise, le héros de « sur la route » de jack Kerouac, voulait y faire du stop avant qu’un routier lui déconseille pour cause de route oubliée… Je pense à un film, tout autant mythique qu’Easy Reader, peut-être même plus car il porte l’aura du désir inassouvi. « Macadam à deux voies » de Monte Hellman qu’Hollywood retira de la distribution en se rendant compte qu’il s’agissait avant tout d’une errance méditative et non d’un film d’action. C’était un voyage sur la 66 de quelques personnages, guère bavards, des vues panoramiques nimbées du silence des personnages où l’action se limite à l’énergie de la bande originale rock… On the road Jack !

Ne sommes pas nous pas ainsi ? Des personnages ignorés d’un film oublié au sein des grandes plaines qui défilent la monotonie d’une contrée vide. Hormis le fait que nous sommes embarqués sur des motos et non des voitures qui constituaient l’unique existence tangible de personnages insignifiants, absurdes et paumés, au cœur d’une lutte sans merci entre vitesse et lenteur.

Oui, c’est peut-être bien nous ! Ce qui est certain par contre, est ce que rappelle également le film génial du psychotique Vincent Gallo, «The Brown Bunny ». Nous roulons sur une route qui mène tout droit à la casse. L’image de cette route, délaissée par un peuple aphasique, rappelle que l’Amérique n’est plus du tout triomphante. D'ailleurs à Mesita, nous la perdons. A tel point que je m'ensable, roue avant plantée sur une bonne dizaine de centimètres. Aymci obligée de descendre et de pousser à l'avant de la moto, et tous les autres copains en bas de côte, morts de rire (merci la solidarité).

A Laguna, on devait visiter l’église, mais bon on était un peu en retard et faire le plein était plus important. On a peut-être raté quelque chose. Valérie, désolé, mais la visite chez Harley ce matin a bousculé quelque peu ton programme. Les villages s'effacent devant nos roues, inexistants si ce n'est les panneaux qui les identifient. A part peut-être Cubero, sauvé par une légende urbaine, ou plutôt campagnarde. Cubero est un ancien village que paradoxalement, la 66 délaissa en 1937. Sans doute avait-il alors déjà perdu beaucoup de son importance. A l’embranchement de la 88 et de la très vieille route espagnole qui y mène encore, s’étaient bien évidemment construits un motel, un café et un magasin. L’ensemble porte le nom de Villa de Cubero. Un halo de mystère entoure le lieu. Des rumeurs tendraient à démonter qu’Hemingway y a écrit une partie du « vieil homme et la mer » ici même, lors d’un séjour de un ou deux mois. La source de cette anecdote est l’interview du fils du propriétaire de la villa de Cubero que réalisa Johnnie Meier pour le magazine américain « American Road Magazine ». Il indique qu’Hemingway écrivait souvent dans le café qui est toujours face à nous. Il était alors tenu par sa mère. Elle n’avait pas de respect particulier pour l’écrivain qui jetait par la fenêtre de sa salle de bain les bouteilles d’alcool consommées, foutait sa chambre dans un désordre indescriptible et ne changeait jamais de vêtements. Un jour que l’auteur entrait dans le café, elle aurait même eu ces paroles :

- Voici le diable puant !

Bien que parlant couramment espagnol, Hemingway n’aurait pas répondu. Il l’aurait toutefois parfaitement entendu car – et c’est là que l’histoire prend des reliefs qui font osciller la légende du côté de la réalité – il s’en serait souvenu en dédicaçant à la veille dame un exemplaire du « Vieil Homme et la mer » de cette insulte "The Dirty Old Devil, EH.". Or, ce livre, et donc la dédicace, Johnnie Meier l’a vu ! Vivian Vance, l’actrice amie des Hemingway, qui venait assez fréquemment dans son ranch de Cubero, s’était chargée de remettre le bouquin à la tenancière du café. Toutes ces informations sont tirées de l‘article de Meier que le magazine publia en printemps 2008 et que l’on peut lire sur le mur du bureau du magasin.

Ceci dit je ne suis pas totalement convaincu. Carlos Baker, le biographe officiel d’Hemingway n’évoque jamais d’escapade à Cubero. Ni d’ailleurs d’abandon de la Finca – sa maison cubaine – pendant la rédaction du roman. Peu après la publication du « vieil homme et la mer », Hemingway passe bien quelques jours aux Etats-Unis, mais dans son ranch de Ketchum et comme à son habitude, avec pas mal de proches accrochés à ses basques… De plus, il est toujours possible qu’un schizo se soit fait passer pour lui… Même l’autographe du livre peut être une mascarade. La seule chose qui pourrait me turlupiner est l’intrusion de Vivian Vance dans l’histoire… Et puis, de toutes façons, quel est le pouvoir irradiant qui aurait pu attirer Hem dans ce trou ? Le même sans doute que celui qui fit s’installer là le sculpteur Federico Armijo. Il faudrait lui demander de s’exprimer sur ce sujet.

Nous arrivons enfin à une ville d'importance, Grants. il parait qu’il faut absolument goûter la spécialité du Grant’s Café, le cheeseburger au piment vert. Mais bon, ce n’est pas vraiment l’heure de passer à table et à choisir, dorer des piments verts et des oignons à la plancha avant de les déposer sur un steak - sans fromage s’il vous plait – je suis parfaitement capable de retour en France.

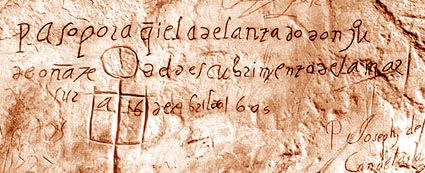

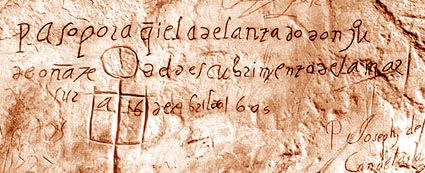

De Grants, en prenant à gauche la direction d’El Morro National Monument on débouche sur l’ancienne route des indiens, des explorateurs, des missionnaires et des pionniers. Cela présente bien évidemment un côté plus attrayant que la 40. Il s’agit de l’ancienne route qui faisait la jonction entre le Rio Grande et le Colorado. Le premier blanc à la suivre afin de rejoindre la Californie fut le fondateur et premier gouverneur du Nouveau-Mexique, Don Juan de Oñate. En fait, ce dont je me rappelle surtout de ce type, c’est qu’il faut particulièrement sanguinaire envers les indiens. Plus ces troupes en massacraient et plus il s’en enorgueillissait. Il était si imbu de sa personne qu’il traça sur la roche lors de son périple « Passé ici, l’explorateur Don Juan de Oñate, découvreur de la Mer du Sud, le 16 avril 1605 »

Avant d’arriver à la El Moro, on passe par Bandera Ice Cave où se trouve de la glace vieille de 1100 ans. A faible distance se trouvent les champs de lave d’El Malpais.On fait l'impasse. Nous traversons des montagnes aux roches noires, pobablement de la lave à leurs formes de boudins. Puis Milan et Bluewater Sam Shepard écrivit ici, une histoire de son recueil « Motel Chronicles ». Je regarde les motels qui bordent la route cherchant peut-être celui où il résida… La version française éditée par Christian Bourgois possède en couverture une photo due à Johnny Dark présentant en noir et blanc – ce qui est une obligation quand on se nomme ainsi - un portrait en pied de l’auteur-acteur, une bouteille de bière à la main, devant un de ces motels. Il porte un stetson et la lumière est crue sous le soleil. Tous les motels se ressemblent, comment reconnaître le sien… Puis on laisse Prewitt et Thoreau où nous passons « the continental divide », la ligne de partage des eaux. D'un côté, elles se jettent dans le Pacifique et de l'autre, dans l'Atlantique. A 7200 pieds, il s’agit du point le plus élevé sur la 66. Nous ne nous arrêtons pour visiter un authentique Hogan indien. Kit Carson a résolu ici le problème indien. Brutalement, dans le sang, pou quelques dollars.

Avant d’arriver à la El Moro, on passe par Bandera Ice Cave où se trouve de la glace vieille de 1100 ans. A faible distance se trouvent les champs de lave d’El Malpais.On fait l'impasse. Nous traversons des montagnes aux roches noires, pobablement de la lave à leurs formes de boudins. Puis Milan et Bluewater Sam Shepard écrivit ici, une histoire de son recueil « Motel Chronicles ». Je regarde les motels qui bordent la route cherchant peut-être celui où il résida… La version française éditée par Christian Bourgois possède en couverture une photo due à Johnny Dark présentant en noir et blanc – ce qui est une obligation quand on se nomme ainsi - un portrait en pied de l’auteur-acteur, une bouteille de bière à la main, devant un de ces motels. Il porte un stetson et la lumière est crue sous le soleil. Tous les motels se ressemblent, comment reconnaître le sien… Puis on laisse Prewitt et Thoreau où nous passons « the continental divide », la ligne de partage des eaux. D'un côté, elles se jettent dans le Pacifique et de l'autre, dans l'Atlantique. A 7200 pieds, il s’agit du point le plus élevé sur la 66. Nous ne nous arrêtons pour visiter un authentique Hogan indien. Kit Carson a résolu ici le problème indien. Brutalement, dans le sang, pou quelques dollars.

Et voilà Gallup; notre destination du jour.

Nous logeons et dînons au restaurant El Rancho moins connu pour sa cuisine que pour l’aura qu’il acquit dans les années 40 ; Kirk Douglas, Ronald Reagan, Katherine Hepburn, Spencer Tracy, Franck Sinatra, John Wayne,Humphrey Bogart, Errol Flynn et bien d’autres, tous ont défilés ici lors des tournages des westerns réalisés dans la région.. Leurs photos courent sur les murs et la devise du resto, quoique obsolète, continue de briller dans le ciel nocturne « Home of the movie stars »… La réalité est plus prosaïque. Le tout Hollywood venait là car le patron était tout simplement le frère du célèbre réalisateur W. D. Griffith. Et comme la variété des paysages et leur extraordinaire beauté attirèrent de nombreuses équipes de cinéma, le succès perdura. De là, à en faire un mythe, n’exagérons pas. Les stars ne brillent plus, seule la nostalgie demeure. Si à Gallup, aux temps héroïques des "Western" les acteurs et actrices de l'époque descendaient tous au Motel El Rancho, et bien, nous aussi.

Je préfère de loin l’anecdote relative à l’origine du nom de la ville. Elle naquit comme bien d’autre du chemin de fer. Une bourgade sans doute un peu plus importante que les autres car les compagnies de chemin de fer y avaient installé notamment leurs bureaux administratifs. La légende rapporte que les ouvriers qui la construisaient disaient toujours « je vais à Gallup » lorsqu’ils allaient toucher leur paye, pour la bonne et simple raison que l’employé payeur s’appelait Gallup. Le nom est resté…

En fait le principal intérêt de la ville est qu’il s’agit vraiment de la porte d’entrée des terres indiennes !

Nous verrons cela demain !

Qu’est la 66, si ce n’est une longue route ponctuée d’une succession de boutiques et de vieux motels fermés dans le meilleur des cas, effondrés dans le pire, mais en général

Qu’est la 66, si ce n’est une longue route ponctuée d’une succession de boutiques et de vieux motels fermés dans le meilleur des cas, effondrés dans le pire, mais en général

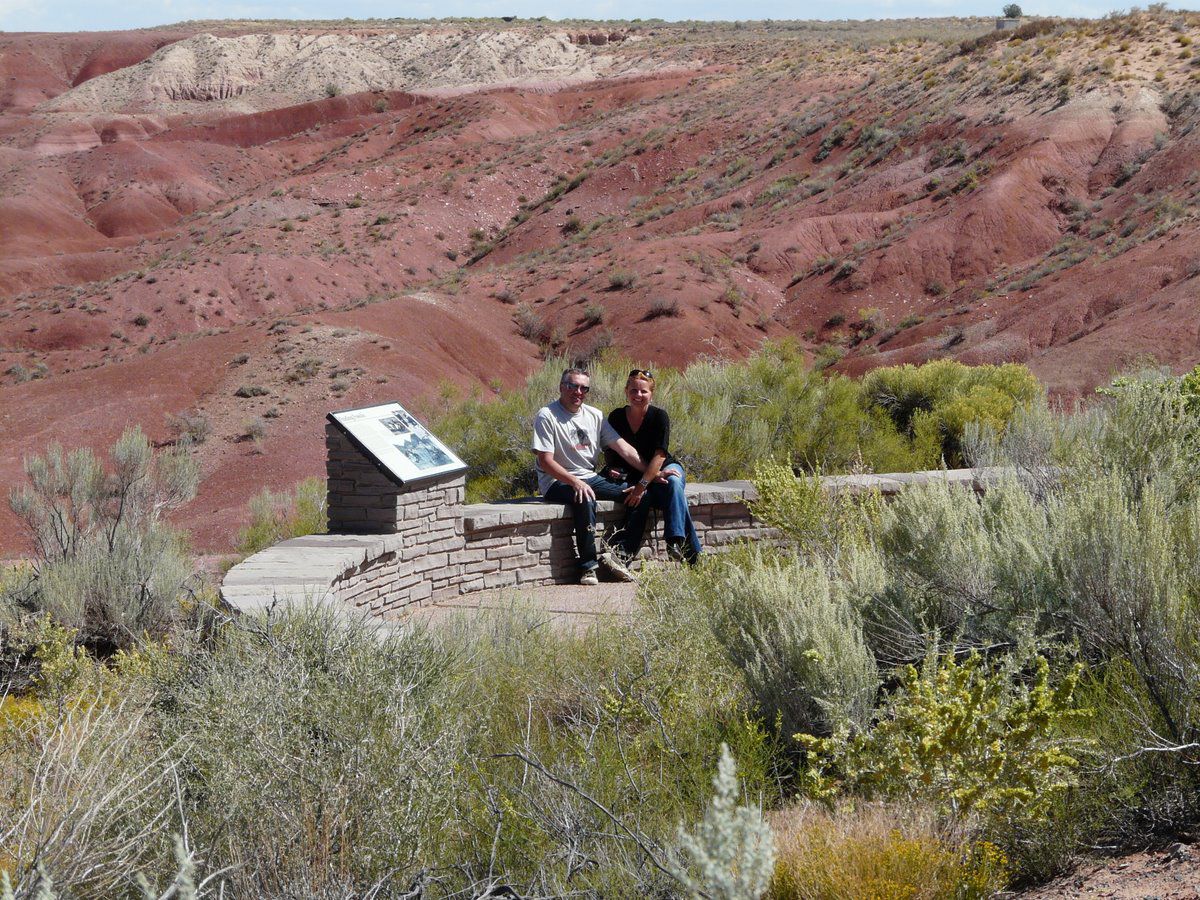

Abbey est surtout connu pour « le gang de la clef à molette » dont l’action se passe ici. Doug Peacock a servi de modèle pour le héros du « gang de la clef à molette », le merveilleux George Washington Hayduke. L’origine du « terrorisme écologique » est à chercher dans ce roman, pas autant imaginé qu’il n’y paraît. La lecture des récits de Doug Pecock montre que la lutte contre les puits de forage, les fonderies, les mines à ciel ouvert, les barrages, les opérations de terrassement et de déboisage, étaient sinon habituelles chez les deux compères, du moins désirés, projetés et souvent réalisés. Le F.B.I. rechercha d’ailleurs à les saisir la main au collet. Il est aujourd’hui reconnu que le mouvement radical « Earth first ! » s’est inspiré de cet ouvrage ainsi que de Silent Spring, de Rachel Carson, et des idées d'Aldo Leopold, En fait, si le mouvement écologique moderne est né des œuvres de Thoreau, Carson, Leopold et Muir, la feuille de route a été dictée par Ed Abbey, Doug Peacock, Rob Schultheis , Peter Matthiessen, Jim Harrison et tous les autres « nature writers ». Je préfère ce terme a ceux de « déçus de la société, d’anarchistes (quoique…), de doux sauvages, d’écrivains terroristes» et d’autres encore, entendus ou lus dans des critiques oubliant le message que porte l’œuvre, accusant la victime plutôt que le coupable, refusant à la littérature, l’expression d’opinions.

Abbey est surtout connu pour « le gang de la clef à molette » dont l’action se passe ici. Doug Peacock a servi de modèle pour le héros du « gang de la clef à molette », le merveilleux George Washington Hayduke. L’origine du « terrorisme écologique » est à chercher dans ce roman, pas autant imaginé qu’il n’y paraît. La lecture des récits de Doug Pecock montre que la lutte contre les puits de forage, les fonderies, les mines à ciel ouvert, les barrages, les opérations de terrassement et de déboisage, étaient sinon habituelles chez les deux compères, du moins désirés, projetés et souvent réalisés. Le F.B.I. rechercha d’ailleurs à les saisir la main au collet. Il est aujourd’hui reconnu que le mouvement radical « Earth first ! » s’est inspiré de cet ouvrage ainsi que de Silent Spring, de Rachel Carson, et des idées d'Aldo Leopold, En fait, si le mouvement écologique moderne est né des œuvres de Thoreau, Carson, Leopold et Muir, la feuille de route a été dictée par Ed Abbey, Doug Peacock, Rob Schultheis , Peter Matthiessen, Jim Harrison et tous les autres « nature writers ». Je préfère ce terme a ceux de « déçus de la société, d’anarchistes (quoique…), de doux sauvages, d’écrivains terroristes» et d’autres encore, entendus ou lus dans des critiques oubliant le message que porte l’œuvre, accusant la victime plutôt que le coupable, refusant à la littérature, l’expression d’opinions.

La légende raconte qu’il était aidé d’un trappeur nommé Bert Davis dont la caractéristique essentielle était de puer autant qu’un coyote. Quelques années passèrent durant lesquelles le couple Goulding réalisa du commerce avec les navajos et éleva des moutons. Puis la grande dépression survint, accompagnée par des turbulences météorologiques, notamment les grandes sécheresses de 1934 et 1936. Les époux se retrouvèrent sur la paille, particulièrement clairsemée ! L’aridité qui s’en suivit fut une désolation beaucoup plus dramatique pour les tribus avoisinantes.

La légende raconte qu’il était aidé d’un trappeur nommé Bert Davis dont la caractéristique essentielle était de puer autant qu’un coyote. Quelques années passèrent durant lesquelles le couple Goulding réalisa du commerce avec les navajos et éleva des moutons. Puis la grande dépression survint, accompagnée par des turbulences météorologiques, notamment les grandes sécheresses de 1934 et 1936. Les époux se retrouvèrent sur la paille, particulièrement clairsemée ! L’aridité qui s’en suivit fut une désolation beaucoup plus dramatique pour les tribus avoisinantes. En fait Goulding est sans doute le plus improbable collaborateur d’Hollywood que l’on puisse imaginer. Mais tous ceux qui l’ont connu reconnaissent son esprit d’entreprise, son pouvoir de persuasion et ses talents intuitifs. Il était tout aussi à l’aise sous le hogan d’un navajo qu’accoudé au bar en compagnie d’un « outlaw » ou en galante compagnie lors d’une soirée mondaine à Hollywood. Il faut sans doute voir Goulding comme l’archétype même du pionnier américain, tout autant aventurier que promoteur. Et même si, on peut regretter cette propension à ne discerner que l’équivalent sonnant et trébuchant en toute chose, y compris dans les plus belles représentations de la Nature, il serait injuste d’oublier Harry Goulding.

En fait Goulding est sans doute le plus improbable collaborateur d’Hollywood que l’on puisse imaginer. Mais tous ceux qui l’ont connu reconnaissent son esprit d’entreprise, son pouvoir de persuasion et ses talents intuitifs. Il était tout aussi à l’aise sous le hogan d’un navajo qu’accoudé au bar en compagnie d’un « outlaw » ou en galante compagnie lors d’une soirée mondaine à Hollywood. Il faut sans doute voir Goulding comme l’archétype même du pionnier américain, tout autant aventurier que promoteur. Et même si, on peut regretter cette propension à ne discerner que l’équivalent sonnant et trébuchant en toute chose, y compris dans les plus belles représentations de la Nature, il serait injuste d’oublier Harry Goulding.

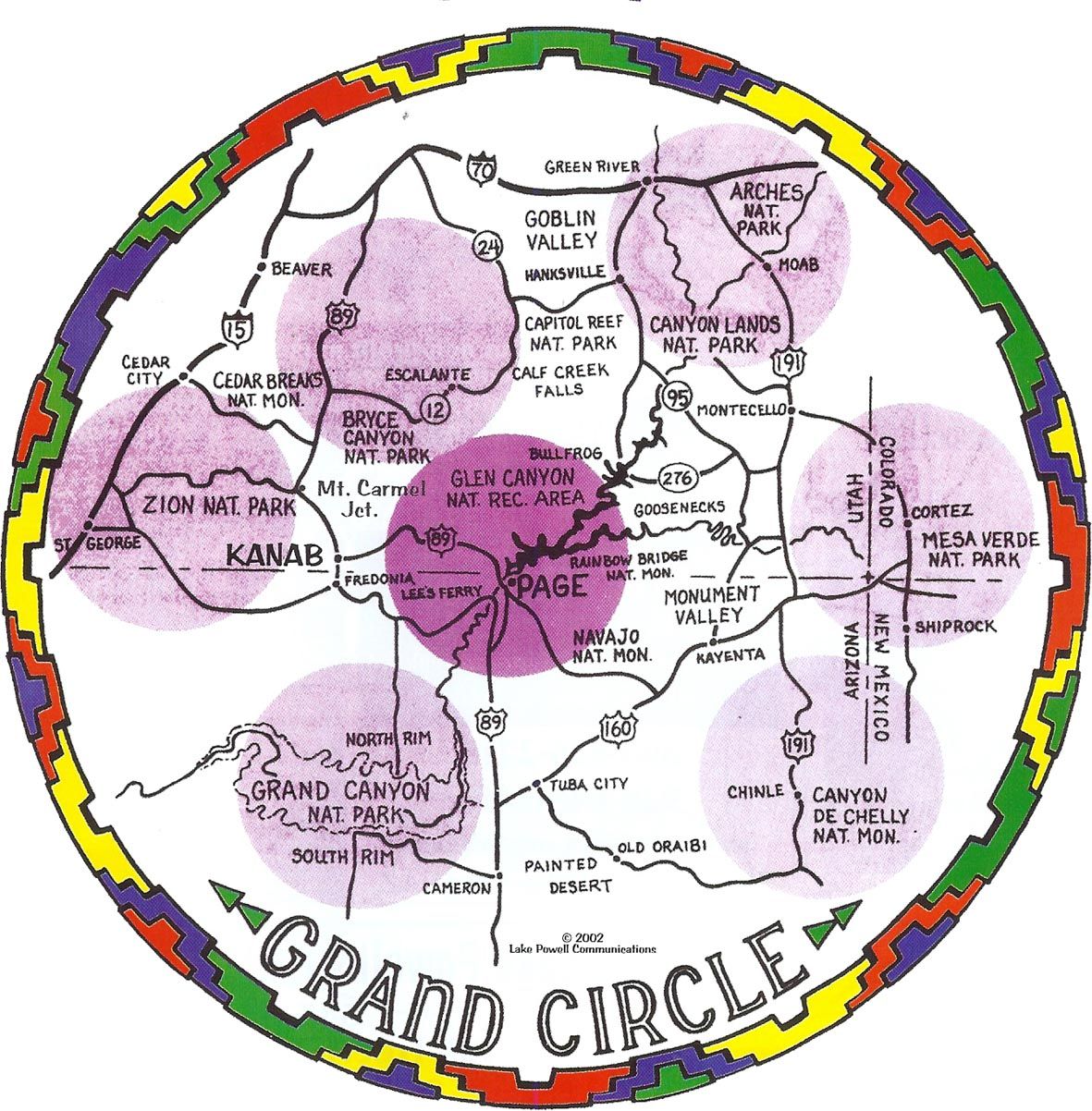

Page n’a vraiment aucun intérêt si ce n’est d’être au cœur d’un des plus extraordinaires sites de la Terre… Le grand circle

Page n’a vraiment aucun intérêt si ce n’est d’être au cœur d’un des plus extraordinaires sites de la Terre… Le grand circle

-

-

-

-

-

-

-

-

Petit à petit, une communauté rurale s’est formée autour d’un poste militaire stratégique le long du Camino Real. Albuquerque a conservé le plan traditionnel des villages espagnols, à savoir la plaza centrale que domine l’inévitable église et que ceinturent les bâtiments administratifs et les maisons de notables. Cette plaza centrale a été préservée et est aujourd'hui le centre commercial, historique et culturel de la ville. Du côté indien, il ne reste rien. Il existe une photo de 1912 qui prouve que la ville possédait encore alors une enclave indienne. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Petit à petit, une communauté rurale s’est formée autour d’un poste militaire stratégique le long du Camino Real. Albuquerque a conservé le plan traditionnel des villages espagnols, à savoir la plaza centrale que domine l’inévitable église et que ceinturent les bâtiments administratifs et les maisons de notables. Cette plaza centrale a été préservée et est aujourd'hui le centre commercial, historique et culturel de la ville. Du côté indien, il ne reste rien. Il existe une photo de 1912 qui prouve que la ville possédait encore alors une enclave indienne. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. C’est ici que fut réalisé le premier logiciel de Bill Gates. A l’époque, nous sommes au printemps 1975, sa société était fondée dans un motel sur les berges du Rio Grande. Cela ne m’émeut pas. Par contre, je sais que Jean-Marie Gustave Le Clezio vit une partie de l’année par ici. Cela a beaucoup plus d’importance pour moi. Sur ce que j’ai vu hier, Albuquerque est plus vrai que Santa Fe. En tout cas, on n’a pas l’impression d’y être des pigeons prêts à passer à la casserole du capitalisme sauvage.

C’est ici que fut réalisé le premier logiciel de Bill Gates. A l’époque, nous sommes au printemps 1975, sa société était fondée dans un motel sur les berges du Rio Grande. Cela ne m’émeut pas. Par contre, je sais que Jean-Marie Gustave Le Clezio vit une partie de l’année par ici. Cela a beaucoup plus d’importance pour moi. Sur ce que j’ai vu hier, Albuquerque est plus vrai que Santa Fe. En tout cas, on n’a pas l’impression d’y être des pigeons prêts à passer à la casserole du capitalisme sauvage.